ثقافة وفن

أحرص أن أضع القارئ في أجواء النصّ وأن يتلمّس بصمات الكاتب وأسلوبه

حاوره علاء المفرجي

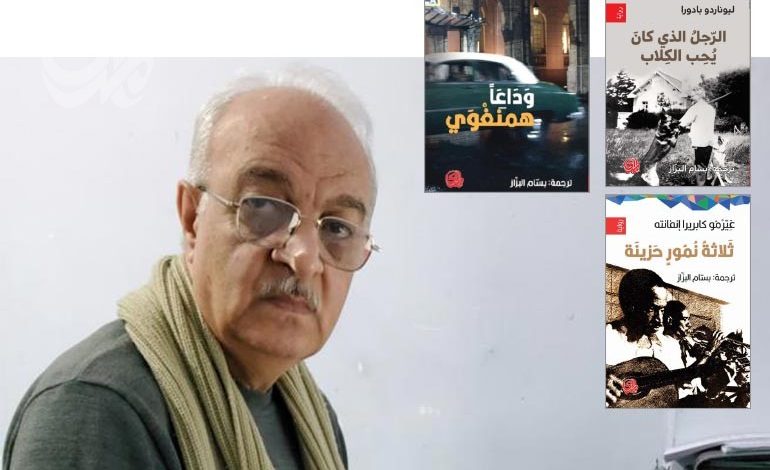

الكاتب والمترجم الدكتور بسام البزاز، بدأ دراسة اللغة العربية وانتهى بدراسة الإسبانية في مدريد، حيث حصل على الدكتوراه فيها من جامعة غرناطة، وردرّسها في كلية اللغات في بغداد، ثم في جامعة الجزائر الثانية.

ويعد أحد أبرز المترجمين العرب عن الإسبانية. وله ما يزيد على عشرين عملاً مترجما، أغلبها روايات من أدب أمريكا اللاتينية، منها “الرجل الذي كان يحب الكلاب” “طائر الليل البذيء” “ثلاثة نمور حزينة” و”أسلوب المنهج”. وله عدد من المؤلفات منها “رحلة بين الأمثال الإسبانية” “الأثر العربي في اللغة والطبع والتراث الإسباني”

ما السبيل الذي أوصلك الى عالم الترجمة، هل كانت هي رغبة فيك، ومقصودة منذ بواكير حياتك إن صح التعبير، أم هي المصادفة التي جعلتك تختار هذا الطريق؟

- كان انصرافي إلى الترجمة ثمرة طبيعيّة لنشاطات وقراءات واهتمامات تراوحت بين الأدب واللغة على مدى سنوات صباي ومراهقتي وشبابي. كان والدي يحفّظني الشعر وأنا ابن سنوات، ويوّجه عنايتي إلى مكتبة البيت. أقرأ الكتب “الخفيفة” والروايات المترجمة وغير المترجمة وشعر المقاومة. وجاء تخصصي الجامعي باللغة العربيّة ليوجّه تلك القراءات ويزيدها عمقا وتنوّعا واتساعا، فقد درستُ موادّ اللغة المتنوعة “بمزاج” الحريص على الإفادة والتعلّم. وكان هذا هو هاجسي وأنا أتخصّص في أسبانيا باللغة الإسبانيّة، فقد درستُها لا لأتكلّم بها وحسب بل لأقرأ وأكتب وأترجم. وهكذا كانت الترجمة نتيجة منطقيّة لتخصّصي في اللغتين وميولي الأدبيّة وتزوّدي بقدر لا بأس به من الثقافة العامة حول أسبانيا وأمريكا اللاتينيّة وظروفهما التاريخيّة والاجتماعيّة والثقافية. أمّا ميلي إلى الترجمة فقد تولّد مع نموّ معرفتي باللغة الإسبانيّة، فكنتُ أشعر بين الحين والحين وأنا في أسبانيا برغبة في نقل ما أقرأ من نصوص أدبيّة أو مقابلات صحفيّة إلى اللغة العربية من باب إطلاع القرّاء وتعريفهم بهذا الكاتب وأدبه أو على ذلك الجانب الثقافي أو الفنّي.

هل تتفق معي ان المترجمين العرب، وبمختلف أجيالهم اسهموا بشكل كبير في استقطاب القراء للأدب الاسباني، بعد أن كانت غالبية الترجمات من الإنكليزية والفرنسية، بوصفهما لغتان عالميتان بامتياز؟ - اللغة هي نافذة القارئ على ثقافة الآخرين، ومن دون وسيط لا يستطيع القارئ فتح تلك النافذة. والمترجم هو ذلك الوسيط. هو من يفتح تلك الكوّة أو النافذة على اللغة التي تعلّمها وأتقنها والثقافة التي وثّقت بتلك اللغة. ومن هنا ارتباط الترجمة عن الإسبانية بطلائع الدارسين العرب الأوائل الذين سافروا إلى أسبانيا وتخصصوا في الأدب الأندلسي أو الأسباني، في خمسينيات القرن الماضي. كان من ثمار هذه البعثات نهضة في الترجمة عن الإسبانية، انعكست في نقل العشرات من قمم الأدب الأسباني إلى العربية (دون كيشوت/ قصائد غارثيّا لوركا/ قصائد خوان رامون خيمينيث/ ملحمة السيد القمبياطور/ لا ثيليستينا). أمّا الموجة الأخيرة من الترجمات عن الأدب المكتوب بالإسبانية فترتبط بالأجيال اللاحقة من الدارسين في أسبانيا والتي يمكن تحديد نشاطها زمنيا بالربع الأخير من القرن الماضي وصولا إلى يومنا هذا. وكان من الثمار اللاحقة لموجات الدارسين تلك أيضا ظهور طبعاتٍ ثانية لأعمالٍ كثيرة كتبت أصلا بالإسبانيّة لكنّها ترجمت عن الإنكليزيّة أو الفرنسيّة أو حتّى الروسيّة.

كيف تصف الترجمة؟ هل هي مهنة أم وظيفة ابداعية أم ممارسة مهنية؟ - هي نشاط مشوّق وممتع شأنه شأن أيّ نشاط مدفوع بشغف. المتعة تأتي من أنّ المترجم يتحرّك في ميدانٍ لاثةوهنا يجد نفسه أمام متعة من نوع آخر. كثيرا ما أشعر وأنا أترجم بأنّي أقود شاحنة في طريق متعرّج ووعر، أو أتحكّم بدفّة مركبٍ يبحر في مياه تهدأ حينا وتضطرب أحيانا. متعة تبدأ بالخوف من المجهول، وتنتهي بالرضى لاجتياز العقبات على مدى صفحات كثيرة ونص طويل. هي تعبٌ لذيذ ثمنه الصبرُ والبحث وجائزته “دراهم معدودات” وحسن ظنّ الجمهور.

ما الاعمال الأدبية التي تستهوي البزاز للترجمة.. بمعني ما العناصر التي تحدد ذائقتك في اختيار هذه الرواية أو العمل الادبي عن غيره؟ - مرّ تعاملي مع الأعمال الأدبيّة بمرحلتين: الإسبانية ثمّ اللاتينيّة. في أسبانيا كنتُ أقرأ هذا النص أو ذاك، أو أسمع بهذا المؤلف أو ذاك فأنجرّ وراءه وأستزيد من أدبه. كان من ثمرة تلك القراءات ترجمتي لأدباء أسبان من مثل كاميلو خوسيه ثيلا (عائلة باسكوال دوارته) وميغيل دي أونامونو (من ذاكرة الطفولة والشباب) وموراتين (حين تقول الفتيات “نعم”) وميغيل ديليبس (الطريق) وبلاسكو إيبانيث (الكوخ) وفرناندِث سانتوس (الرأس الحليق). لنقل إنّ هذه الأعمال تعكس الجانب الأوّل من الترجمة، وهو الجانب الممتع، لأنّها تناسب ذائقتي الأدبيّة “الكلاسيكيّة” التي تبحث عن وضوح النصّ والفكرة واللغة.

أمّا المرحلة الثانية، فهي مرحلة الترجمات عن أدب أمريكا اللاتينيّة، وكانت جميعها من اختيار الناشرين. سمة هذه الأعمال التجديد والتعقيد في اللغة والموضوع والأسلوب، وهي صفات لا تستهويني كثيرا، إنّما أتعامل معها من منطلق أنّ القرّاء يطلبونها وأنّ الناشرين يحرصون على نشرها. هذه الترجمات، التي أنتهي معجبا بها، تمثّل الجانب الثاني من مهمّة الترجمة: جانب التحدي. وعلى هذا الأساس لا أعترض على تكليفي بها من قبل الناشر، إذ أرى فيه دليل ثقته بقدرتي على ترجمتها على نحو مُرضٍ.

يقول أ. صلاح نيازي:الترجمة تمر بمرحلتين، الأولى فهم المعنى وصياغته بلغة عربية خالصة، والثاني في فهم تقنية النص.. الى أي منهما ينتمي بسام البزاز؟ - أنا آخذ بالأمرين معا: أضع القارئ في أجواء النصّ بلغة عربية واضحة، وأحرص أيضا على أن يتلمّس القارئ بصمات الكاتب وأسلوبه ويتعلّم منهما. هذا طبعا منوط بطبيعة الكاتب وأسلوبه. هناك أساليب بسيطة وعادية ولا تشعر إزاءها بأيّة جدّة أو فارق. في المقابل هناك أساليب متفرّدة تلزم مجاراتها ونقلها إلى القارئ لتضع أمامه نموذجا وباترونا يحتذيه في حالة كان روائيا أو مهتمّا بمعرفة تقنيّات الرواية وآخر صيحاتها. وخير مثال أساليبُ الروائيين اللاتينيين، الذين جدّدوا في البناء والمعالجة واللغة، وخاضوا في تجارب جديدة ومدارس جديدة في الفن الروائي. وهكذا يكون للترجمة أكثر من فائدة وأكثر من ثمرة: ترجمة النص والتعريف بأسلوب كاتبه، وهو ما يشكّل إضافة ثقافية ومعرفيّة غنيّة ومتكاملة.

قلت مرة في لقاء صحفي: (نحن لا نأمن أن تكون الترجمة المباشرة دقيقة، فكيف الحال إذا كانت منقولة عن طريق لغة ثالثة؟) سؤالي هو أن المترجم سامي الدروبي ترجم روايات ديستوفسكي عن الفرنسية وليست الروسية، ومازالت الترجمة المفضلة لغالبية القراء العرب، واحمد رامي ترجم رباعيات الخيام عن الإنكليزية وليست الفارسية، وكانت الترجمة التي يفضلها القارئ العربي، وفيتزجيرالد ترجمها أعني الرباعيات الى الإنكليزية، وهو لم يتقن الفارسية، وانما كان يٌلقنها تلقينا.. ما تعليقك؟ - الأساس في الترجمة هي أن تنقل النصّ من لغته إلى لغتكَ. وليست اللغة المصدر واللغة الهدف سيان. ومن هنا تأتي الحاجة إلى “تكييف” هذه على هذه. أمّا في حالة الترجمة عن لغة وسيطة فعملية التكييف هذه تكون مزدوجة، وهذا يقود إلى أنّ ابتعاد النص المترجم عن المصدر سيكون أكبر، لوجود احتمال أنّنا نبني على فهم فاسد أو مختلف. هذا عن الدقّة في النقل. أمّا موضوع جمال اللغة فهو محكوم بمستواها لدى المترجم وعلى سمو ذائقته ورهافة حسّه، فمترجمون من شاكلة الدروبي ورامي وفيتزجيرالد لا يستسيغون الخطأ ولا يجيزونه، ولا شكّ في أنّهم لم يتوانوا عن التدقيق والتحقيق حين أحسّوا بأدنى خلل في الفهم. في ظروف كهذه تكون الترجمة مأمونة ومؤمّنة لأنّها استندت إلى نقل مبنيّ على حرص وبحث. المشكلة تحدث حين يُترجم النصّ دون مراجعة ولا تمحيصٍ، ربّما اعتمادا على أن مراجعا من لغة النص الأصليّة سيراجع ما ترجم هو عن اللغة الوسيطة. أمّا الكارثة فهي حين لا يمرّ النصّ بأيّة غربلة ولا مرشّح، وعندها نجد أمامنا نصاً سقيما لم يحسن المترجم الوسيط معالجته ولم يبدل المراجع الجهد اللازم لعلاجه. المسألة تتصل بالجديّة في جميع الأحوال وفي جميع المراحل.

في الترجمة العربية هل انت مع الرأي الذي يقول: أن المترجمين الأوائل كانوا اكثر عمقا وفصاحة في ترجمة الاثار الأدبية من لغاتها، من المترجمين الذين جاءوا بعدهم؟ - هذه هي النظرة السائدة في الحكم على معظم مظاهر حياتنا الاجتماعية والثقافية: كلّ ما مضى كان خيراً ممّا نرى. وهو حكم صحيح في الكثير من الجوانب. قد تقترب الصورة إلى الذهن إذا ما قارنّا الثقافة والأدب حتّى في أسوأ عصورنا التاريخيّة بما أصابهما لاحقا. أو حالة الثقافة والأدب في عالمنا، العربي أو الغربي، في القرن الماضي بحالتها في الزمن اللاحق. فكأنّنا مع الزمن لا نتقدّم بل نتأخّر. أليست هذه هي العبارة التي تجري على كلّ لسان؟ وهذا هو شأن الترجمة: لا نشكو من الأعداد فهي غفيرة، بل من النوعيّات. ولا شكّ أنّ علّة ذلك تكمن في الإعداد الأدبي واللغوي الذي تلقّاه المترجمون الأوائل والدارسون عموما، مقابل فقر الخزين اللغوي والأدبي للذين جاءوا بعدهم. كتبُ المطالعة للمرحلة الثانويّة كانت من تأليف علماء وأدباء كبار من مثل الأثري والجواري وأحمد أمين وطه حسين والزيّات أمّا كتب النحو المقررة للمتوسطة والثانوي فهي من تأليف حفني ناصف وعلي الجارم ومصطفى أمين ومحمد محي الدين عبد الحميد ومصطفى جواد. في مكتبة أبي كتاب للمطالعة مقرّر للمرحلة الثانويّة في ثلاثينيّات القرن الماضي أشكّ أنّ “مزاج” جامعيينا الآن أو من عشرين أو ثلاثين سنة مضت يسمح لهم بمطالعته. الأمور تغيّرت و”الحضارة” والتكنولوجيا أفسدتا الكثير ممّا كان حقّهما أن تبنياه، بل لقد أوجدت للمترجم منافذ ووسائل يلجأ إليها ويعتمد عليها وتكاد تغنيه عن أيّ مسعى من طرفه لتطوير أدواته وإغناء لغته.

شهدت الترجمة عن الاسبانية، وبسبب الاطلاع المتأخر بالأدب الاسباني، طفرة من نصوص الادب الاسباني القديم الى احدث ما كتب في الادب الاسباني. كيف تقرأ ذلك؟ - هذا كلام صحيح إذ لم يأخذ كثيرٌ من الأدب القديم حقه في الترجمة. بدأ المترجمون الأوائل بقمم الأدب الإسباني، ولا سيّما الكلاسيكيّة (دون كيشوت/ لا ثيليستينا/ لاثريّو دي تورمس/ مسرحيات لوبي دي بيغا وكالديرون دي لا باركا)، ثمّ تقدموا قليلا في الزمن (قصائد لوركا ومسرحياته/ شعر خوان رامون خيمينيث/ ألبيرتي) ثمّ ما لبث الآخرون أن طفروا إلى الأدب الحديث الأسباني والأمريكي اللاتيني. ومن هنا الفجوة الكبيرة التي ظلّت فيها أسماء كبيرة لا نعرف عنها إلا القليل وأخرى لم نسمع بها البتة. الأدب الأسباني أدب غني وفيه أسماء كبيرة وجديرة بأن تعرف ونصوصٌ مهمّة تستحق أن تقرأ. الذي حدث هو أنّنا، أو بالأحرى دور النشر أو القرّاء، ركبنا موجة التيّارات الجديدة والأسماء الجديدة وتركنا وراءنا الكثير الكثير من الممتع والمفيد. منذ سنوات وأنا أحاول التفرّغ لترجمة أعمال كلاسيكيّة اسبانيّة تضارع في شهرتها كلاسيكيّات الأدب الفرنسي أو الروسي، أو العمل على ترجمات قديمة يمكن تجديدها وتقديمها على نحو يختلف عمّا ظهرت به من نصف قرن أو أكثر، لكنّ دوامة العمل وقلّة ذات الوقت وأولويات الناشرين والقرّاء تحول دون تحقيق تلك الرغبة. هذا التخبّط وهذا القفز هو واحدة من نتائج غياب السياسات الموحدة التي أرى أنّها لن تتوفر إلّا عبر التنسيق بين دور النشر وعلى مستوى المؤسسات.

في ترجمتك لرواية (ثلاثة نمور حزينة) مهّدت للرواية بمقدمة طويلة، فالنصٌّ كما تقول لا بدّ من أن يتحوّل المترجم فيه إلى شارح ومفسّر. وهو ما فعلته، حيث تقول: “ولم يفعله المترجم الفرنسي والمترجمة الأميركية إلا لماماً”، هل ترى ذلك من مهمة المترجم، أي مترجم، ام أنها مهمة المترجم الأمين؟ - كتبتُ مرّة عن “بصمة المترجم” وأشرتُ فيها إلى أنّ شخصيّة المترجم واهتماماته لا بدّ وأن تظهر في عمله. فأنا مثلا أهتمّ بالتشكيل وبالفواصل وبإخراج الصفحة. لأنّ في هذا ما يشعرني بالارتياح وما أرى العملَ معه أقرب إلى الكمال. وفي مرحلة أخرى، أحرص على كتابة المقدمة ووضع الهوامش التي أراها لازمة لفهم النصّ والأخذ بيد القارئ. في ترجماتي عموما أضع الملاحظات الهامشية للتعريف باسم غريب أو حدث مهمّ تؤثر معرفته أو معرفة تفاصيله على أجواء الرواية ومسارها. في ترجمتي لرواية (ثلاثة نمور حزينة) كنتُ أمام نوع ثالث من الحالات التي تستدعي الهامش والتوضيح ضرورة: ففي الرواية الكثير الكثير من الإشارات الثقافية واللغوية والفنيّة الكوبيّة أو الأسبانية أو حتّى العالمية التي لا يعرفها القارئ العربي: أسماء أفلام وعناوين أغاني وحوادث وشوارع وشخصيّات وووو. لنتصوّر أنّنا نترجم رواية عراقية إلى الأسبانية وفيها أنّ البطل ” أطفأ ظمأه في الرشيد عند الحاج زبالة”. ألا يطالبنا القارئ بأن نبيّن له ما المقصود بالرشيد ومن هو الحاج زبالة؟ أو أنّ الرواية تشير إلى أنّ البطل أو يبدأ يومه بـ “حبيتك بالصيف” وينهيه بـ “للصبر حدود”. أمّا الترجمتان الإنكليزية والفرنسية فتخلوان من أيّ تعليق وأيّة إشارة وأيّ توضيح، فهل القارئ الإنكليزي أو الفرنسي ملمّ بكلّ تلك الإشارات؟ قد نعفي المترجم من 30% منها بسبب سعة اطلاع الأوربيين نسبيا على الأسماء والحوادث، ولكن ماذا عن الـ 70% الباقية؟ هل هو تدخّل من المترجم في ما لا يعنيه؟ هل هو تذاكٍ من ناحيته واستخفاف بفهم القارئ كما يقول البعض؟ ولماذا لا يترك المترجم للقارئ أن “يبحث”، يتساءل آخرون؟ لا أفهم ما الضير في أن أضع معلومة أو ملاحظة بحثتُ عنها لمعرفتها أو فهم إشارتها أثناء عملي، والتي “قد” يحتاجها القارئ. وأيّ ضير في أن أكتب مقدمة أعطي فيها فكرة عن المضمون والشخصيّات والمحاور في نصوص يشهد الجميع بأنّها معقدة في لغتها وبنائها؟ لا أرى في ذلك أيّ تجاوزٍ من طرف المترجم على حقوق القارئ، بل إنّ بعض القرّاء كتبوا لي أنّ المقدمة كانت مرجعهم وهم يقرأون (أسلوب المنهج) أو (ابن الإنسان) أو (أنا الأعلى). طبيعة النص المترجم هي ما يقرّر وجود المقدمة والهوامش من عدمه، بدليل أنّ بعض ترجماتي تخلو أو تكاد من الهوامش، وأنّ مقدمتها لا تتجاوز الأسطر.

هل تعتقد ان هناك أسلوبا خاصا لكل مترجم، تماما مثل الكتابة في الادب؟ وكيف لنا ان نعاين هذا الأسلوب؟ - الترجمة مستويات والمترجمون درجات. حين تكون الترجمة حرفية أو أقرب إلى الحرفية أو أعلى قليلا من الحرفية تستوي الترجمات وتتساوى مراتب المترجمين وتختفي الفوارق بينهم لأنّ الجميع يترجم وفق صيغ أساسيّة ثابتة فتبدو الترجمة نسخة من بناءات اللغة الأجنبيّة. تختلف الحالة حين تكون الترجمة إبداعية. هنا تظهر الأساليب ويظهر التباين بين هذه الترجمة وتلك، لأنّها تنال استقلاليّة مستمدّة من لغة المترجم وأسلوبه في الكتابة. أمّا من يلاحظ هذا الفرق بين أسلوب وأسلوب فهو القارئ المتابع الذي اعتاد أسلوب كلّ مترجم من كثرة ما قرأ له ولغيره ولمس من مواصفات أسلوب الجميع في الترجمة حتّى تكوّنت له ذائقة تميّز هذا الطريقة عن تلك وحتى بلغ درجة القدرة على المقارنة والمفاضلة.

لا شك أن هناك جملة من العوائق التي تقف امامك كمترجم في عملية الترجمة، ما أهم عائق يواجه البزاز؟ - إذا ما توفّرت العدّة واكتمل الاستعداد، فإن ما يبقى أمام المترجم المكرّس هي مسائل فنيّة في معظمها تتعلّق بصعوبة النصّ وطوله والوقت المقرّر لإنجازه والمردود المادي. هناك من ناحية أخرى مسائل تتصل بالمشاغل والمزاج والصبر والوقت. أمّا في حالة المترجم الناشئ فالعوائق أمامه مضاعفة، فإلى جانب ما ذكرتُ من صعوبات فنيّة وخاصّة، هناك مسألة العثور على فرصة للنشر وإثبات مقدرته وكفاءته وإقناع الناشر أوّلا ثمّ إقناع الجمهور. مع ذلك يبقى الوقت هو المشكلة الأهمّ في حالة المترجم المكرّس وبتوفره نضمن حل لبقيّة العوائق.

تولت بعض المؤسسات في مصر مثلا بترجمة كتب مختارة، والامر نفسه حدث في الامارات، وخلال نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات عندنا في العراق، النشر المشترك مثلا وغيره.. ما ميزات هذه التجربة، ما فائدتها وما مساوئها؟ - كنت وما زلتُ من دعاة أن تتولّى المؤسسات شؤون الترجمة والنشر لسبب بسيط يتصل بالجوانب اللوجستيّة والتمويل والتنسيق، الشرط دائما بطبيعة الحال هو توفّر العنصر الإداري والفنّي الكفء. المؤسسات، بكوادرها المتخصصة وخططها وعلاقاتها وتمويلها تمتلك رؤية أشمل وأوضح عن حركة النشر في العالم وتوجّهات القرّاء وحاجة الجمهور، أو هكذا يفترض، من تلك التي تتوفر عليها دور النشر الخاصة، التي هي في كثير من الأحيان مبادرات فرديّة ومحدودة الموارد وذات منظورات غير مستقرة ولا مضمونة. قبل سنوات طرحت في دار المأمون “ورقة عمل” حول الترجمة تطرقتُ فيها إلى دور المؤسسات في النهوض بالترجمة وأشرت إلى النموذج المصري والكويتيّ والعراقي المتمثل بدار المأمون. لا بدّ من التأكيد على أنّ هذه المؤسسات يجب ألّا تعمل أو تفكّر بروح “الدائرة الحكوميّة” وروتينها وبيروقراطيتها، بل بروح الناشر المثقّف المطلع الحريص على نشر الثقافة وفتح الآفاق أمام الجمهور وتلبية ميولهم الثقافية وإشباع رغباتهم وتوجهاتهم في القراءة.

وضعت كتابا عن الترجمة حمل عنوان “تدوير الزوايا”، هل لك أن تعطينا فكرة عنه؟ - الترجمة هي كما قلتُ نقل نصّ كتب بلغة ما إلى آخر يكتب لغة أخرى. يتعرض النصّ أثناء عملية النقل إلى سلسلة من التغييرات الهدف منها تكييفه ليؤدي ما أراده النص الأصلي من أفكار ومعان. ولمّا كان التطابق بين اللغتين غير ممكن فإن أمام المترجم، وقد قرّب ما بين النصين وطابق المعنى على المعنى أن يهذّب ويشذّب ويوصل ويقطع ويقدّم ويؤخر ويضيف ويقطع وصولا إلى نصّ مترجم خالٍ قدر الإمكان من كلّ مطبّ أو حفرة أو انحراف أو تلكؤ وصولا إلى قراءة سلسة وفهم متاح. مهمّة تدوير الزوايا هي مهمّة جمالية لا وظيفيّة بمعنى أنّها لا تمسّ المعنى بل الشكل، مع ذلك فهو عنصر لا بدّ منه من أجل الخروج بترجمة متقنة مضمونا وشكلا. هي من قبيل الـ finishing أو الرتوش أو اللمسات الأخيرة التي يحتاجها أيّ عملٍ ليظهر بالمظهر اللائق. هل يمكنك تصوّر قطعة نجارة أو حدادة أو بناء أو تمديدات كهربائيّة أو تأسيسات صحيّة من دون الـ finishing.

حصلت وباستحقاق على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي التي تمنح سنوياً؟ بماذا يمكن ان يفيد المترجم من الجوائز؟ - الجائزة والتكريم هو تتويج لحسن الأداء وجودة العمل. هكذا هو الكأس الذي يناله أبطال الرياضة والشهادة التي ينالها المتفوّق في دروسه وعمله. وهي في بعض الحالات ردّ للاعتبار وتكريم لمسيرة مخلصة استغرقت أعواما طويلة. وهذه الجائزة وهذا التكريم، مهما صغر أو كبر، يجب أن يكون مستحقا وفي مكانه. يجب أن يكون مبرّأ من المحاباة والموالاة والمحسوبيّة والانحياز، لأنّ في ذلك ضياعا لمصداقية الجهة المانحة وتبديدا لحقّ المُستحقّ. لا بدّ من الجدّية في موضوع الجوائز وإلّا باتت مناسبة لتكريم الفاشلين. ولتقريب الصورة أطرح مثال الطالب الكسلان الذي تكافئه المدرسة لأيّ سبب من الأسباب- غير مشروع ضرورة- بالنجاح والتفوّق والمكافأة. ما نفعله في هذه الحالة هو الضرب بالمعايير عرض الحائط وخلق حالة من البلبلة يفرح لها الكسلان ويصاب الشاطر فيها بالإحباط. أمّا ما يفيده المترجم من الجائزة فهو الاعتراف بأهمية مجهوده وجودة عمله وصحة مساره وفي ذلك ما يوسّع مساحة انتشاره ويدفعه إلى المزيد من الإنتاج الجاد والجيد.

كيف ترى حركة الترجمة في العراق الان، وهل يتحمل الناشرون سوء بعض الترجمات، أم المترجم نفسه؟ - ترتبط حركة الترجمة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالإقبال على تعلّم اللغات وبتقدّم الحركة الثقافيّة في البلد وبضمنها حركة النشر. اللغات هي ما يرفد دور النشر بالمترجمين. وهذا يعتمد أيضا على نوعيّة “لمترجمين” وخلفيتهم الأكاديميّة أو الثقافية. فالمترجم ليس خريج كليّة اللغات أو الآداب وحسب. هو هذا وأكثر من هذا بكثير. لقد تطوّرت حركة الترجمة في العراق واتسعت، وهو تطوّر واتساع مسّ جميع مناحي الحياة في العراق، مع ذلك فإنّ الحاجة تمسّ إلى الدفع باتجاه النوعيّة أيضا، وهنا تظهر مسؤولية الناشر عن حسن الاختيار وحسن التكليف، سواء أكان بخصوص العمل أو بخصوص المترجم. فالناشر هو “مخرج” العمل في نهاية المطاف وهو المسؤول عن اختيار كلّ شيء وإجازة كلّ شيء، وباسمه وتحت عنوانه يصدر الكتاب. بل إنّ اسم الناشر هو ثالث ثلاثة بعد عنوان الكتاب واسم مؤلفه. كان في العراق عدد قليل من دور النشر، لكنّ حضورها كان كبيرا بين دور النشر العربيّة. نذكر منها مكتبة (المثنى) ومكتبة (النهضة) اللتين كانتا تنافسان دور النشر المصريّة واللبنانيّة الكبيرة وتتعاونان معها.