البصير.. يعكس الواقع الاجتماعي والارث الثقافي للمكان، فهو يشبه العراق

حاوره: علاء المفرجي

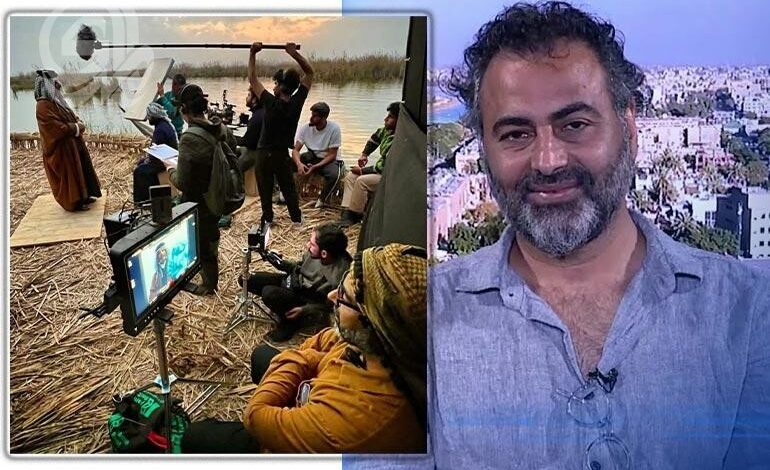

لأول مرة في تاريخ الفيلم العراقي، يصل فيلم للمخرج العراقي المقيم في سويسرا علي طوفان (البصير) الى مهرجان كان، وهو سبق تاريخي للفيلم العراقي، وينبئ الى إنجازات افضل سيقودها السينمائيون الشباب

والمخرج طوفان بدأ مع الرسم والشعر، دخل معهد الفنون الجميلة كطالب زائر، قبل ان يغادر مجبرا الى سويسرا حيث يقيم، حصل على البكالوريوس من جامعة زيورخ عام 2002، واخرج وكتب عددا من الأفلام القصيرة، ويعمل منذ عام 2007 في معالجة الصورة، وأسس شركة الوراكي للخيال، عمل ورشات للفيلم، فيلمه البصير عرض في سوق مهرجان كان الأخير 2024.

اجرت المدى هذا الحوار معه:

نبدأ من فيلمك (البصير). الذي شارك في سوق مهرجان كان هذا العام، هل هو فيلمك الطويل الأول بعد عدد من الأفلام القصيرة؟ ما فكرة هذا الفيلم؟

نعم، فيلم البصير هو أول فيلم طويل لي بعد مجموعة من الأفلام القصيرة التي سمحت لي بالاستكشاف العميق لمختلف أدوات التعبير السينمائي. ولكن ما يجعل البصير فريداً هو انه اول فلم روائي طويل بدأت كتابته عام ٢٠١٥ وكانت رحلة خاصة لارتباطه العميق بتجاربي الشخصية وتجارب من حولي، فهو مستوحاة من قصص عائلتي التي شكلت جزءاً كبيراً من وعيي وتكويني الفكري وايضا علاقتي بعمّاتي الكفيفتين اللتين اثرتا في رؤيتي البصرية للاشياء. من خلال تجربتي معهما، اللتين ألهمتني رؤاهن عن الحياة، ايضا استفدت من تجربتي الطويلة ولاكثر من عشرين عاما اعمل في فن البرفورمنس (فن الاداء) التي تعلمت فيها كيفية التعامل مع المكان في صناعة الصورة، كيف اتعامل مع الارضية مع السقف او الفضاء وكيف يؤثر حجم الفضاء ونوعيته على اداء الممثل لخلق صورة واقعية لكنها بنفس جديد ومخلوقه لاجل صناعة شكل فني حديث، يجسد او يحاول ان يخلق صورة لها علاقة بالثقافة والمكان. ولتأسيس سينما عراقية خالصة تشبه العراق فقط لكنها عالمية ويمكن فهمها والتفاعل معها في اي مكان في العالم، علي ان افهم المكان.

في هذا الفيلم، أستند إلى فلسفة السينما التي تركز على الاستماع إلى الأصوات الهامشية او التي لم ينتبه لها أحد، وتقديم القصص بنفس عارقي اصلي، لتعكس الواقع الاجتماعي والارث الثقافي للمكان. إن قصة فلم البصير تبرز كيفية رؤية عالم الكفيف من خلال الحواس الأخرى، وكيف يمكن أن تكون هذه الرؤية أكثر عمقاً وثراءً من الرؤية البصرية فقط.

كل شخصية في الفيلم تحمل بعداً إنسانياً عميقاً يعكس التحديات والصراعات التي يواجهها الأفراد في مجتمع وبيئة يعانون من تغييرات جذرية

من خلال تصوير هذه الشخصيات في بيئة الأهوار العراقية ومن خلال شخصية البصير أحاول أني أخلق عالماً ينقل للمشاهدين حساسية هذا الشخصية الكفيفة، أعمل على تجسيد الجمال والوحشة في الوقت نفسه. الأهوار ليست مجرد خلفية بل تمثل مكاناً يحمل تاريخاً طويلاً وثقافة غنية، وهو مكان تتجلى فيه معاناة الإنسانية. هذا التقاطع بين المكان والشخصيات يعكس كيف أن التحديات الجسدية والنفسية تشكلنا، وكيف أن كل شخصية تجسد صراعها الخاص مع واقعها.

من خلال الفلم اريد أن أدعو الجمهور إلى الانغماس في تجارب الشخصيات، لرؤية العالم خلال ما يبصروه، وفهم كيف يمكن للبصيرة أن تتجاوز الحواس. هذا الفيلم هو رسالة للأمل والتواصل الإنساني، وأن العالم يمكن أن يكون أجمل إذا ما استطعنا أن نرى بقلوبنا. في النهاية، البصير هو دعوة للتأمل في كيفية تفاعلنا مع الآخرين، وكيف يمكن للحب والتفاهم أن يبددا ظلام النزاعات

وانا تعلمت من فلمي أن البصيرة الحقيقية لا تتعلق بالرؤية البصرية بقدر ما ترتبط بعمق الروح وقدرتها على فهم الجوهر.

نعم، فيلم البصير هو أولى تجاربي في الأفلام الطويلة بعد عدة أفلام قصيرة كانت بمثابة مساحات تجريبية ساعدتني على بناء أسلوبي وتطوير أدواتي في عالم السينما. لكن البصير جاء من جذور شخصية عميقة، مستوحاة من علاقتي بعمّاتي الكفيفتين اللتين شكّلتا جزءاً كبيراً من وعيي وتكويني الفكري. من خلال تجربتي معهما،

تعلّمت أن البصيرة الحقيقية لا تتعلق بالرؤية البصرية بقدر ما ترتبط بعمق الروح وقدرتها على فهم الجوهر، أن القوة الحقيقية في الحياة تكمن في البصيرة الداخلية، في القدرة على الشعور والتفاعل بنبض القلب وروحانية المكان

هل تم التصوير في العراق، وهل استعنت بكادر عراقي مع باقي الكادر الأجنبي؟

نعم، تم التصوير في العراق، وتحديداً في الأهوار، تلك المنطقة التي تحمل من الأصالة والجمال ما يجعلها تتجاوز كونها مجرد موقع تصوير لتصبح جزءاً لا يتجزأ من روح الفيلم نفسه. وبالنسبة لفريق العمل، فإن كلمات الشكر وحدها لا تفي بقدر الامتنان الذي أشعر به تجاه كل فرد منهم. لقد كان هذا الفيلم نتاج تعاون عميق ومخلص بين كادر عراقي وآخر أجنبي، حيث اجتمعت خبرات ثقافية وفنية متنوعة لتشكيل تجربة فريدة ومؤثرة.

فكل فرد في الكادر، من التقنيين إلى الممثلين، لم يكن مجرد منفذ لدور معين، بل كان شريكاً في هذا الحلم، يضع روحه وشغفه في كل تفصيلة صغيرة ليخلق عالماً ينبض بالحياة. لقد كانوا جزءاً من هذا “النص السينمائي”، حيث أن السينما بالنسبة لي ليست مجرد صناعة أو مهنة، بل هي حوار مستمر بين الإنسان وبيئته، بين المخرج وفريقه، وبيننا جميعاً وبين القصة التي نرويها.

كثيراً ما تحدثنا عن فلسفة الفيلم ومعانيه العميقة، وتبادلنا الأفكار حول كيفية ترجمة البصيرة إلى مشاهد محسوسة، بحيث تشعر أن كل لقطة وكل حركة كاميرا هي بمثابة بوح صادق من قلب كل فرد في الكادر. تلك اللحظات التي كنا نجتمع فيها لمواجهة التحديات اللوجستية وسط الطبيعة القاسية والصامتة للأهوار، كانت لحظات من التأمل والمشاركة الحقيقية التي منحتني القوة للاستمرار.

بدونهم، كان من المستحيل أن يتحقق هذا العمل، فقد كان شغفهم وتفانيهم هو الوقود الذي أعطى الحياة للفيلم، ومنحني القدرة على أن أخلق شيئاً يتجاوز الصورة ويصل إلى جوهر الروح.

وكيف رأيت الممثلين العراقيين وكيف تم اختيارهم؟

عملية اختيار الممثلين كانت تجربة خاصة بحد ذاتها، أشبه برحلة بحث عن وجوه وأرواح قادرة على التعبير عن الأعماق الخفية لشخصيات الفيلم. لم يكن الهدف فقط أن أجد ممثلين يجيدون الأداء، بل كنت ابحث عن أشخاص يحملون في نظراتهم وفي حركاتهم صدى المكان وتجربة الحياة العراقية بأبعادها وتعقيداتها.

عندما بدأنا اختبار الممثلين في الأهوار مع الممثلين الرئيسيين، احمد مونيكا لشخصية ايوب وسامية رحماني لشخصية مراية او حسب الاعتقاد الاخر شخصية الجنية او الالهة او الام الارض. عندما عملت مع احمد وسامية شعرت أنني لا أبحث عن “تمثيل” بقدر ما أبحث عن “حقيقة”؛ حقيقة تتجلى في نظرة، أو حركة، أو حتى لحظة صمت. أردت أن يكون كل ممثل تجسيداً حياً لشخصيته، أن يشعر الجمهور أن الشخصيات التي يرونها على الشاشة هي امتداد واقعي للبيئة العراقية وتعبير عن تجارب حياتية عاشها الممثلون بشكل أو بآخر. كل الممثلين الذين عملت معهم الكاستينك، والذىن الذين اخترتهم أظهروا منذ البداية فهماً عميقاً للشخصيات، وكأنهم يعيدون إحياء أجزاء من أنفسهم في كل مشهد. كانت لديهم قدرة استثنائية على الالتقاط العفوي لتفاصيل الشخصيات، على نحو يجعلها تبدو حية ومليئة بالدفء والصدق. تلك القدرة على التفاعل مع النص ومع بيئة الأهوار القاسية أضافت بعداً فلسفياً لعملية التصوير، حيث كان كل مشهد بمثابة تأمل في جوهر الحياة، وفي الصراعات والأحلام والخسائر التي يعيشها الإنسان. بعد ان تمت عملية الاختيار عملت مع الممثلين في التمارين على طريقة خاصة في تمارين الاحساس بالمكان، وكان

ما يميز هؤلاء الممثلين هو عمق الحساسية، وقدرتهم على فهم السردية من الداخل، فهم لا يمثلون فقط بل يعيشون القصة ويتفاعلون معها. كانت الكيمياء بينهم وبين الكادر انعكاساً للغة مشتركة غير منطوقة، لغة تتجاوز النص وتتحول إلى إحساس جماعي ينساب عبر الكاميرا إلى قلب المشاهد.

هذا التمازج بين فلسفة الفيلم وحساسية الممثلين جعلني أدرك أن اختيار الممثلين هو عملية أشبه بالعثور على جزء مفقود من روح النص، وكأن كل ممثل وُجد ليكمل الصورة ويضيف إليها بُعداً جديداً يتجاوز المكتوب، ويتحول إلى تجربة حسية حقيقية

كيف استقبلت قبول فيلمك في سوق مهرجان كان وهو ما يعتبر سبق مهم للسينما العراقية؟

قبول البصير في سوق مهرجان كان هذا العام، بعد اختياره سابقاً لبرنامج الأتيليه، ليس مجرد اعتراف بالفيلم كعمل سينمائي؛ بل هو اعتراف برحلة طويلة، برؤية عراقية تتلمس طريقها وسط زخم عالمي في أرقى منصات السينما. أن يكون البصير أول فيلم عراقي يصل إلى الأتيليه، وأن يعود مرة أخرى في سوق كان خلال مرحلة ما بعد الإنتاج، هو إنجاز يحمل في طياته أهمية تتجاوز الفيلم نفسه؛ إنه انتصار لصوت من أصوات العراق في مكان هو القلب النابض للسينما العالمية.

لقد كان اختيار الفيلم في الأتيليه سابقاً فرصة نادرة سمحت لنا بالتواصل مع أهم صناع السينما في العالم، ومناقشة رؤيتنا ومشروعنا في ضوء الاهتمام الدولي. في تلك اللحظات، لم يكن الأمر مجرد تقديم مشروع، بل كان حواراً عميقاً حول كيف يمكن للسينما أن تكون جسرًا بين الثقافات، وصوتًا يصنع تأثيرًا يتجاوز الحدود. كان الدخول إلى تلك الدائرة العالمية بمثابة تأكيد على أن السينما العراقية، رغم التحديات، تحمل إرثًا وتجربةً إنسانيةً تستحق أن تُسمع.

هذا العام، ومع اختيار البصير في سوق كان، تأتي الخطوة الأهم في طريقه للعرض على جمهور واسع. هذه المرحلة الحاسمة تضع الفيلم في مواجهة جمهور جديد من المنتجين والموزعين، وتتيح له أن يجد شركاء جددًا يؤمنون برؤيته ويستطيعون دعمه لتحقيقه كاملاً. لكن الأهم من كل ذلك هو أن يكون الفيلم، بما يحمله من قصص وأصوات عراقية، حاضراً في مهرجان يعتبر أيقونة عالمية، يُحتفى فيه بالسينما كوسيلة للتواصل العميق.

الوجود في كان هو تذكير قوي بدور السينما في التعبير عن الهويات المعقدة والمتداخلة، وعن قدرة الفن على إبراز عمق التجربة الإنسانية. في تلك اللحظات التي نقف فيها جنباً إلى جنب مع صناع الأفلام من مختلف الثقافات، ندرك أهمية أن يكون للعراق صوت هنا، أن يروي قصته من خلال سينما تسعى لخلق حوار، لفتح أفق جديد أمام الجمهور العالمي ليرى العراق من زاوية أخرى.

هذه التجربة تفتح أمامنا أبوابًا جديدة، وتجعلنا ندرك أن وصولنا إلى كان ليس نهاية الرحلة بل هو بداية جديدة، بداية تتيح لنا أن نستمر في سرد الحكايات، وأن نكون جزءًا من نسيج السينما العالمية التي تجمع وتلهم وتحرر.

عرفت أنك تستعد لإخراج فيلم عن (المغنية) العراقي مسعود العمارتلي، وهو الذي هو في الحقيقة امرأة تتخفى بهيئة رجل.. وترك حضورا مهما في المشهد الغنائي في العراق؟ ترى هل استعنت بوثائق معينة عن حياتها وسبب تخفيه؟

مشروع فيلم المغنية عن حياة مسعود العمارتلي يمثل أكثر من مجرد سرد لسيرة ذاتية؛ إنه استحضار لصوت عظيم في تاريخ العراق، صوت يعكس التحدي والإبداع والبحث عن الحرية. مسعودة العمارتلي كانت رمزًا لقوة الفن حين يصبح صوتًا لا يُكتم، وتعبيرًا عن هوية تتحدى الزمن والقوالب المجتمعية. إنها شخصية استثنائية، فمطربة تظهر في العراق قبل قرن، تختار أن تتخفى بهيئة رجل لتصل بصوتها إلى الجمهور، هي ليست مجرد فنانة؛ إنها امرأة قررت، في زمان شديد الصعوبة، أن تكسر القيود وتفتح الأفق أمام رؤيتها الخاصة للفن والحياة.

لقد تركت مسعودة أثراً لا يُمحى في الموسيقى العراقية، أغانيها تتردد حتى يومنا هذا، كأنما صوتها يتجاوز الزمن ليصبح جزءًا من وجدان الشعب العراقي. هذا الحضور الملهم يؤكد أن الفن الحقيقي لا يُنسى، وأنه قادر على تجاوز الحدود والعصور ليصل إلى قلوب الناس في كل وقت. إنها ليست مجرد مغنية؛ بل رمز للجرأة والثبات، شخصية تتخطى السرد التقليدي لتصبح تجسيداً للروح العراقية الثائرة والمستقلة.

في قصة هذا الفيلم، نحن لا نعيد تقديم حياة مسعودة فقط، بل نستعيد حقبة زاهية من تاريخ العراق، حقبة تتزامن مع ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني، حيث انتفض الشعب العراقي بوجه الظلم وأسس دولته المستقلة. كانت تلك الثورة رمزاً لمقاومة الاحتلال، لكنها أيضاً كانت تجسيداً لتطلع شعب بأكمله للحرية والكرامة، شعب يؤمن بقيمة ثقافته ووعيه وتاريخه العريق.

الفيلم هو رسالة تعكس فكر العراق وروحه الثقافية العميقة؛ أن يكون هذا الشعب، حتى في أحلك الظروف، قادراً على إنتاج فكر ثوري متجدد ومبدع، أن يظهر بوجه مشرق من خلال الفن، وأن يوصل للعالم أن العراق ليس مجرد ساحة للصراع، بل هو بلد يمتلك تاريخاً طويلاً من المثقفين والفنانين والمفكرين. من خلال شخصية مسعودة، نعيد تقديم وجه العراق الحضاري، وندعوه ليشرق أمام العالم، ليُذكّرنا بأن هذا الشعب عرف الفن كوسيلة للتعبير، كأداة للثورة، وكسبيل للحرية.

في النهاية، فيلم المغنية هو أكثر من حكاية شخصية؛ إنه انعكاس لصوت عراقٍ يصبو للحرية منذ مئة عام، هو شهادة على ثقافة ممتدة في جذور المكان، وعلى مجتمع وعيه وتطلعه يسبق زمانه، مجتمع يحتفي بالحرية من خلال الفن ويؤمن بأن صوته لن يخبو أبداً.

اين وصلت في هذا المشروع؟

حاليًا، لا يزال المشروع في مرحلة التطوير والبحث، انتهيت قبل فترة من كتابة النسخة الاولى من السيناريو والان انا في طور كتابة النسخة الثانية، وقد وضعت كل طاقتي مع فريق العمل في جمع المعلومات الدقيقة عن حياة مسعودة، ليس فقط من الوثائق والمصادر المكتوبة، ولكن أيضًا من خلال الاستماع إلى قصص شفوية وشهادات قديمة من أبناء المنطقة الذين لا يزالون يحملون ذكراها ويعرفون أغانيها. هذه القصص تضيف إلى المشروع طبقات جديدة من العمق، تجعلني أدرك أكثر مدى أهمية هذا العمل ليس فقط كفيلم، بل كوثيقة فنية تحيي تاريخاً حقيقياً وتلقي الضوء على حقبة ثقافية وسياسية مهمة في حياة العراق.

التحدي الأكبر الذي أواجهه هو تأمين التمويل والدعم اللازمين لإنتاج فيلم بهذا الحجم والأهمية، خاصة أنني أرغب في الحفاظ على أصالة القصة وتقديمها بجودة تستحقها. أحاول أيضاً العثور على شركاء يؤمنون بقيمة هذا المشروع الثقافية، ويرون فيه أكثر من مجرد مشروع تجاري، بل خطوة لإعادة تقديم تراث العراق ورؤيته للعالم. إنني أؤمن بأن هذه القصة تمتلك القوة لجذب من يدرك قيمتها الفنية والاجتماعية، لتكون بمثابة جسر بين الماضي والحاضر، وبين العراق وبقية العالم.

إن المغنية لا يزال في طور التكوين، ينمو مع كل مرحلة ومع كل اكتشاف جديد، وأنا أؤمن أن هذا المشروع سيأخذ وقته ليصل إلى النضج المطلوب. هذا الفيلم ليس مجرد عمل عابر، بل هو رحلة من التأمل والاستكشاف، وهو يتطلب نفس الصبر والتفاني الذي تطلبه مسعودة العمارتلي للوصول بصوتها إلى قلوب الناس. وأنا على يقين أن هذا الحلم، برغم الصعوبات، سيتحقق في النهاية ليصبح شهادة حية على إرث العراق وإصراره على الحياة، حتى في أحلك الأوقات

كيف ترى المشاكل في الإنتاج العراقي، وهل استعنت بمنتجين عراقيين؟

الإنتاج السينمائي في العراق، رغم التحديات الكبيرة، هو مجال مليء بالإمكانيات التي تحتاج إلى تنظيم وتوجيه. نعم، هناك ضعف في البنية التحتية للسينما وندرة في التمويل، لكن هذا الواقع ليس نهاية القصة، بل هو بداية تحول ضروري. هناك بوادر عديدة تشير إلى رغبة عميقة في تصحيح مسار الإنتاج وتطويره؛ نرى جيلاً جديداً من صناع الأفلام يطرحون رؤى مبتكرة، وإصراراً على تقديم حكايات عراقية بطرق جريئة ومعاصرة.

في هذا السياق، أرى أنني لا أريد فقط أن أكون مخرجاً لصناعة الأفلام في العراق، بل أطمح أيضاً أن أكون جزءاً من عملية إصلاح وتطوير هذه الصناعة. أؤمن أن للسينما العراقية القدرة على التغيير، وأنها تحتاج إلى نهج براغماتي يوازن بين الواقع والتطلعات. وهذا يعني بناء نظام إنتاجي يستند إلى فهم حقيقي لحاجات السوق، وتطوير شراكات محلية ودولية تكون قادرة على استيعاب تحديات البيئة العراقية والعمل بمرونة وابتكار لتجاوز العقبات.

في عملي، سعيت للتعاون مع منتجين عراقيين، لأنني أدرك أن التصحيح يبدأ من الداخل. هذه الشراكات ليست مجرد دعم مالي أو لوجستي، بل هي عملية تبادل فكري وفني تفتح الأفق أمام تكوين فريق إنتاجي يدرك أهمية السردية المحلية ويملك حساسية للتفاصيل الثقافية. أن يكون لنا منتجون عراقيون قادرون على مواجهة التحديات برؤية متكاملة هو عنصر أساسي لبناء صناعة سينمائية قوية ومستدامة.

إصلاح مسار الإنتاج يعني التفكير في جميع المراحل: من التمويل إلى التوزيع، ومن التدريب إلى البناء المستمر للكوادر المؤهلة. كما أن التصحيح يشمل تشجيع روح المغامرة السينمائية، والجرأة في تقديم أعمال جديدة تساهم في تجديد المشهد الثقافي للعراق. ومن المهم أيضاً أن نكون براغماتيين في تعاملنا مع هذه التحديات؛ أي أن نعمل بمرونة ونبتكر حلولاً تتلاءم مع الظروف الفريدة للبلد.

هدفي هو أن يكون لي دور في هذه الحركة الصاعدة، أن أكون جزءاً من جيل يعمل على بناء أسس جديدة للإنتاج السينمائي في العراق، بحيث يكون لدينا نظام إنتاجي يحافظ على هوية القصص العراقية ويرتقي بها إلى مستوى دولي. هذه العملية ليست سهلة، ولكنني على يقين بأن العراق يمتلك الموهبة والروح اللازمة لتحقيق ذلك، وأن المستقبل يحمل لنا فرصة حقيقية لإعادة تعريف السينما العراقية وتصحيح مسارها نحو صناعة فنية تمثل هويتنا وثقافتنا

بدأت شاعرا، فما الذي تبقى من الشعر وهل كان له دور في صياغة افكارك السينمائية؟

الشعر والرسم كانا البداية التي شكلت رؤيتي الفنية، هما الأدوات الأولى التي علّمتني كيف ألتقط التفاصيل وكيف أعبّر عن المشاعر والقصص بطرق غير مباشرة. الشعر علمني التركيز على جوهر الفكرة وعمق الإحساس، بينما الرسم جعلني أفهم قوة الصورة كوسيلة للتواصل. هذا المزج بين الكلمة والصورة لا يزال يرافقني حتى اليوم، ويؤثر في كل خطوة أتخذها في إخراج أفلامي.

عندما أكتب مشهداً سينمائياً، أشعر أنني أتعامل مع السيناريو بنفس الطريقة التي أتعامل بها مع القصيدة؛ أبحث عن الإيقاع الداخلي، عن الطريقة التي يمكن أن يصل بها المعنى دون إفراط في الشرح. أما الرسم، فقد منحني فهماً بصرياً للمشهد، كيف يمكن لتفاصيل الألوان والتكوين أن تعبر عن العاطفة وتعزز القصة دون الحاجة للكلمات.

الشعر والرسم علّماني أهمية الاقتصاد في التعبير؛ أن أترك للمشاهد مجالاً للتفكير والتأمل، أن لا أضع كل شيء أمامه مباشرة، بل أن أسمح له بالوصول إلى الفكرة والشعور من خلال تلميحات بصرية ونغمات غير مباشرة. أصبحت أرى كل مشهد كلوحة تحتاج إلى توازن بين الضوء والظل، وبين الحركة والسكون، وكقصيدة تحتاج إلى إيقاع خفي.

هذه الخلفية الفنية تساعدني على بناء سينما تتحدث بلغة بصرية دقيقة ومعبرة، توازن بين الجانب الجمالي والتعبير العميق.