حلّق مع السراب: تفكيك السرد وانزياح المعنى

د. علي حسين يوسف

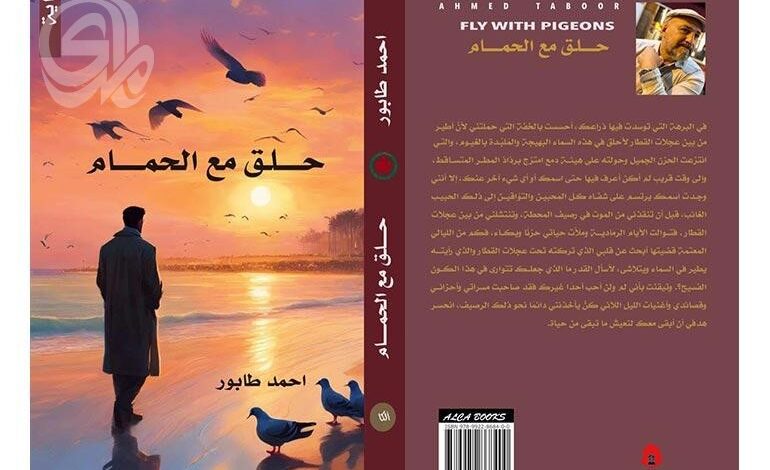

في رواية (حلّق مع الحمام) للكاتب العراقي أحمد طابور، يتحوّل النص إلى حقلٍ يرفض الاستقرار، كأنّما الكلمات نفسها تتمرّد على دلالاتها.

وأحمد طابور روائي يمتلك قدرة فريدة على نحت الكلمات وبناء العوالم السردية بأسلوب يشد القارئ إلى عمق التفاصيل، كتاباته تنبض بالحياة، وتكشف عن رؤية أدبية تتجاوز السطح إلى جوهر الإنسان والمجتمع.

تبدأ اللعبة من عتبةٍ مُضلِّلة: إعلان الراوي جميل الهاشم أنّه مجرد ناقلٍ لمذكّرات الآخرين، في حركةٍ تُذكّر بـ(موت المؤلّف) لرولان بارت، لكنّها تتعمّق لتصير لعبة سلطةٍ خفيّةٍ كما يراها فوكو, فادّعاء الحياد هنا ليس سوى قناعٍ لتحكّم السارد في توجيه الخيوط، مُحوّلاً (الحقيقة) إلى بناءٍ خطابيٍّ هشٍّ، مثل سرابٍ يتبدّد عند الاقتراب.

الشخصياتُ لا تسكن هوياتٍ ثابتةً، بل تتحوّل إلى أداءاتٍ متكرّرةٍ كما تصفها جوديث بتلر, حيدر ليس مقاوما أو هاربا، بل هو حزمةٌ من التناقضات: جنديٌّ يفرّ، عاشقٌ يُهجر، لاجئٌ يحمل وطنه جرحا في جيبه. أمّا فاتن، فتشقّ طريقها بين شظايا التقاليد، تحاول أن تعيد تشكيل قضبان القفص بدل كسره، كأنّما الهروب مستحيلٌ إلّا كفعلٍ رمزيٍّ داخل اللعبة ذاتها, حتّى الراوي، الذي يختفي وراء ادّعاء النقل، يتحوّل إلى مرآةٍ لمفارقة الوجود داخل النصّ: كاتبٌ يُنكر كتابته، شاهدٌ يُشكّك في شهادته.

الزمنُ هنا ليس خطًّا مستقيما، بل يشبه شبكةً ريزوميّةً كما يصوّرها جيل دولوز، تتشعّب دون مركزٍ أو أصل, تتكرّر محطة القطار بزوايا مختلفةٍ، كأنّما كلّ روايةٍ تلدُ أخرى، والحدثُ الواحدُ يتحوّل إلى أكوانٍ متوازيةٍ من التأويل, الرسائل والمذكّرات التي يفترض أن توثّق (الحقيقة) تزيدها التباسا، فالماضي يصير لغزا متجدّدا، والحاضرُ يُروى بلغة الماضي، في ذوبانٍ زمنيٍّ يُلغِي فكرةَ التسلسل المنطقي. هكذا يتحقّق وعيٌ ما بعد حداثيٌّ بغياب السرديات الكبرى، حيث التاريخُ فسيفساءُ رواياتٍ متنافسةٍ لا تُجسّد إلّا صراعَ السلطة على صناعة المعنى.

الحرّيةُ نفسها، المتمثّلة في الحمام المحجوز داخل قفص الدكّان، تتحوّل إلى محاكاةٍ ساخرةٍ كما يرى بودريار, الطيرانُ هنا ليس تحرّرا، بل نسخةٌ مفرغةٌ من دلالتها، وهمٌ تُنتجه السلطةُ مثل سلعةٍ استهلاكيّةٍ. حتّى العنوان (حلّق مع الحمام) يختزل المفارقة: ثنائيّةٌ زائفةٌ تتحوّل إلى فخٍّ سرديٍّ، فـ(الوقوف) قد يكون تمرّدًا صامتًا، و(التحليق) قد يكون هروبا إلى قفصٍ آخر. النصُّ يلعَبُ بالثنائيات – حقيقة/خيال، قمع/حرية – ليكشف عن آليّات الهيمنة التي تختبئ خلفها، مُجسّدًا فكرة دريدا عن (الإرجاء) اللانهائي للمعنى.

لا تنفصل هذه اللعبة التفكيكية عن السياسة؛ فتشظّي السرد يُذكّر بـ(باستيش) جيمسون، حيث يُعاد إنتاج أنماط سابقةٍ بلا سخريةٍ، كعلامةٍ على استحالة الأصالة, المزج بين التوثيق والتخييل، كتوظيف الرسائل والمذكّرات، ليس سوى أداةٍ لتفكيك الروايات الرسمية، تماما كما ترى ليندا هتشيون في الميتافيكشن التاريخي, النصُّ هنا يصير أرشيفا للانزياح، كلّ طبقةٍ سرديةٍ تُفكّك ذاتها، وكأنّها تصرخ: (أنا هنا لأخبركم أن لا شيء هنا يقيني).

في هذا الفضاء، يصير القارئ شريكًا في إنتاج اللايقين، وليس مجرّد متلقٍّ، بل حفّارٌ في طبقات النصّ المتداخلة. الروايةُ تعكس عصرا تشظّى فيه اليقين، وصارت الهويّةُ سردًا مؤقّتا، والحريةُ سرابا نعرف أنّه سرابٌ، لكنّنا نركض خلفه كمن يجد في الركضِ ذاته خلاصا مؤجَّلا. هكذا تتحوّل (حلّق مع الحمام) إلى مرآةٍ لقارئها: تُريه تناقضاته، وتُذكّره بأنّ الحقيقةَ ليست إلّا غيمةً متحرّكةً، تتبدّل كلّما حاول الإمساك بها.

في قلب هذا التكوين السرديّ المتشظّي، لا يكون النصّ مجردَ مساحةٍ لحكي القصّة، بل هو مختبرٌ سرديٌّ لإنتاجها وإعادة إنتاجها في كلّ قراءةٍ جديدة, كأنّ الروايةَ تُفرغ مفهومها التقليديّ، مُتحوّلةً إلى لعبةٍ تُحرّكها أسئلةُ التمثيل، والتأريخ، والمعنى, فالمسألة ليست في كيفيّة رواية الحكاية، بل في كيفيّة انزياحها المستمرّ، كأنّها جسدٌ من الكلمات يتقلّب داخل مرايا متقابلةٍ، حيث لا بدايةَ ثابتةً ولا نهايةَ محسومة, هنا، تتحوّل السرديّة إلى تفكيكٍ للزمن، لا خطّ مستمرّ، بل كنسيجٍ متاهةٍ تتراكب فيه الأصوات، في حركةٍ تُذكّر بتقنيّات الوعي المتعدّد، لكن ضمن سياقٍ يُدرك هشاشة الذات ما بعد الحداثيّة، التي لا تستند إلى يقينٍ وجوديّ، بل إلى تناصٍّ متواصلٍ بين الهويّة والخطاب.

الراوي – ذاك الذي يدّعي الحيادَ وهو يُحرّكُ الخيوطَ خِفيةً – يُشبه دميةَ كاسبار هاوزر، وجودٌ مُعلّقٌ بين كونه فاعلا وكونه موضوعًا للسرد, ينكر كتابته، يُصرّ على كونه مجرّد شاهد، لكنّ لغته تفضحه: اختيارُه للمقاطع، ترتيبُه للأحداث، حتّى الصمتُ بين الجمل، كلّها دلائلُ على أنّه أكثر من مُجرّد وسيطٍ محايد, كأنّه صورةٌ أخرى للمؤلّف الذي أعلنه رولان بارت ميتا، لكنّه يعودُ هنا مثل طيفٍ يتحكّم في اللعبة من وراء ستار, كلّ مرّةٍ يزعم فيها الراوي أنّه مجرّد ناقلٍ للحكايات، يُعيد تأكيد سطوته عليها، مُعيدًا تشكيلها داخل بنيةٍ خطابيةٍ تخفي تحكّمها بذريعة (الموضوعية).

أمّا الشخصيّات، فهي ليست كائناتٍ تملكُ جوهرا ثابتا، بل هي أداءاتٌ متكرّرة، كما تصفها جوديث بتلر، تُعيد إنتاج ذاتها في كلّ مشهدٍ بطريقةٍ تختلف عمّا سبقها، وكأنّها تتغيّر وفق زاوية الرؤية، أو وفق طبيعة المُشاهِد الذي يقرأها.

حيدر ليس مقاوِما، وليس خائنا، ليس بطلا، وليس ضحيّة, فحسب؛ هو كلّ هذه التوصيفات في آنٍ معا، لكنه لا يُطابق أيّا منها تماما, كأنّه يرفض أن يُحصر في قالبٍ مُسبق، يتحرّك داخل الفراغات السرديّة ككائنٍ غير مكتمل، تُعيد قراءتُه تشكيله في كلّ مرّةٍ من جديد, أمّا فاتن، فهي لا تهدمُ جدران القفص، بل تُعيد ترتيبها، في وعيٍ داخليٍّ بأنّ التحرّر المطلق ليس متاحا، وأنّ الفعل الوحيد الممكن هو تعديل شروط القيد لا إزالته, كأنّ الشخصيّة تُدرك أنّ اللعبة التي تُشارك فيها لا تملك قواعد عادلة، لكنها تجد في الاشتباك معها شكلا من أشكال المقاومة الرمزيّة، مقاومةٌ لا تهدفُ إلى الانتصار بل إلى كشف بنية القهر ذاتها.

التاريخُ هنا ليس مجرّد خلفيّةٍ للأحداث، بل هو مادةٌ خامٌ تُعاد صياغتها باستمرار, لا شيء في الماضي يبدو مستقرّا، بل هو سلسلةٌ من الحكايات المتداخلة، حيث تتبدّل الرواية الرسمية وفق زاوية السرد، وكأنّ النصّ يرفض أيّ قراءةٍ أحاديّة, كأنّ (الوثيقة) نفسها، التي يُفترض أن تكون دليلا على الحقيقة، ليست سوى طبقةٍ أخرى من التخييل، تُذكّر بنظريّة هايدن وايت حول التداخل بين التأريخ والسرد، حيث يُصبح التاريخ نصّا قابلا للتأويل لا حقيقةً مُطلقةً, الرسائل، المذكّرات، الشهادات – كلّها أجزاءٌ من لعبةٍ كُبرى، لعبةٍ تُعيد صياغة الذاكرة بحيث تُصبح المستقبل لا الماضي، كأنّ الرواية تُمارس فعل (إنتاج) التاريخ بدل توثيقه.

هذا التلاعبُ بالزمنِ والسردِ يقودُ إلى بناءٍ يُشبه الشبكة الريزوميّة عند دولوز وغاتاري، حيث لا مركزَ ثابتا، ولا تتابعَ خطّيا، بل تداخلٌ دائمٌ بين الأزمنة والأصوات, محطة القطار، تلك التي تعودُ مرارا في السرد بزوايا مختلفة، ليست مجرّد موقعٍ للأحداث، بل هي استعارةٌ لبنية الرواية نفسها: مكانٌ يبدو مألوفا، لكنه يتغيّر كلّ مرّةٍ وفق المنظور, كأنّ الرواية تُعيد كتابة ذاتها، كلّ قراءةٍ تُنتج طبقةً جديدةً من المعنى، وكلّ مشهدٍ يحمل في طيّاته احتمالا آخر لم يُكتب بعد.

وبالعودة إلى مفهوم الحرّية كما رسمته الرواية، ذاك المفهوم الذي يبدو محوريًّا، يتحوّل إلى محاكاةٍ ساخرةٍ كما يصفها بودريار, الطيرانُ، وهو فعلٌ لطالما ارتبط بالخلاص، يتحوّل إلى حركةٍ بلا دلالة، كما لو كان إعادة إنتاجٍ لفعلٍ سابقٍ دون جوهر, الحمامُ الذي يُفترض أن يحلّق، يبقى محصورا داخل قفصه، كأنّ التحليق ليس خروجا، بل دورانٌ داخل فضاءٍ محدود, إنّها صورةٌ للحرّية في عالمٍ يُعيد إنتاج ذاته كسلعةٍ استهلاكيّة، حيث يُصبح (الاختيار) وهما، والثورةُ مجرّد شكلٍ آخر من أشكال الهيمنة. حتى العنوانُ ذاته – (حلّق مع الحمام) – يختزلُ هذه المفارقة: ليس هناك خيارٌ حقيقيّ، فالوقوفُ قد يكون مقاومةً صامتة، والتحليقُ قد يكون سقوطًا في فخٍّ آخر.

في نهاية المطاف، تصبح الروايةُ انعكاسًا للعالم الذي تُحاول تفكيكه. لعبةٌ سرديّةٌ تُعيد إنتاج الحيرة الوجوديّة للقارئ، مُحوّلةً إياه من متلقٍّ إلى مشاركٍ في خلق اللايقين, إنّها نصٌّ لا يمنحُ إجابات، بل يُثيرُ أسئلة، نصٌّ لا يدّعي امتلاك الحقيقة، بل يُذكّرُ بأنّ كلّ حقيقةٍ ليست سوى بناءٍ هشٍّ، يتبدّدُ ما إن نحاول الإمساك به.

في هذا الفضاء، تصير الروايةُ مرآةً للقارئ، تُجبره على مواجهة تناقضاته، تُذكّره بأنّ الهويّةَ ليست جوهرًا ثابتا، بل سردٌ متحوّل، وبأنّ الحرّيّةَ ليست خلاصًا، بل سرابٌ, وندركُ أنّه سرابٌ، لكنّنا نركضُ خلفه مع ذلك، لأنّ الركضَ ذاته هو الشيء الوحيد الذي يجعلُ الوهمَ أقلّ مرارةً.